La définition et le but de la trempe

L'acier est chauffé à une température supérieure au point critique Ac3 (acier hypoeutectoïde) ou Ac1 (acier hypereutectoïde), maintenu pendant un certain temps pour l'austénitiser totalement ou partiellement, puis refroidi à une vitesse supérieure à la vitesse critique de trempe. Le traitement thermique qui transforme l'austénite surfondue en martensite ou bainite inférieure est appelé trempe.

La trempe a pour but de transformer l'austénite surfondue en martensite ou en bainite afin d'obtenir une structure martensitique ou bainitique inférieure. Cette structure est ensuite combinée à un revenu à différentes températures pour améliorer considérablement la résistance mécanique, la dureté et la résistance de l'acier. L'usure, la résistance à la fatigue et la ténacité, entre autres, sont ainsi améliorées afin de répondre aux différentes exigences d'utilisation de divers outils et pièces mécaniques. La trempe permet également de respecter les propriétés physiques et chimiques particulières de certains aciers spéciaux, telles que le ferromagnétisme et la résistance à la corrosion.

Lorsque les pièces en acier sont refroidies dans un milieu de trempe avec des changements d'état physique, le processus de refroidissement est généralement divisé en trois étapes suivantes : étape du film de vapeur, étape d'ébullition et étape de convection.

Trempabilité de l'acier

La trempabilité et la trempabilité sont deux indicateurs de performance qui caractérisent l'aptitude de l'acier à subir une trempe. Elles constituent également un critère important pour le choix et l'utilisation des matériaux.

1. Les notions de trempabilité et de trempabilité

La trempabilité est la capacité de l'acier à atteindre sa dureté maximale après trempe et durcissement dans des conditions idéales. Le principal facteur déterminant la trempabilité de l'acier est sa teneur en carbone. Plus précisément, il s'agit de la teneur en carbone dissous dans l'austénite lors de la trempe et du chauffage. Plus la teneur en carbone est élevée, plus la trempabilité de l'acier est élevée. Les éléments d'alliage présents dans l'acier ont peu d'impact sur la trempabilité, mais un impact significatif.

La trempabilité désigne les caractéristiques qui déterminent la profondeur de durcissement et la distribution de la dureté de l'acier dans des conditions spécifiques. Il s'agit de la capacité à obtenir la profondeur de la couche durcie lors de la trempe de l'acier. Il s'agit d'une propriété inhérente à l'acier. La trempabilité reflète en fait la facilité avec laquelle l'austénite se transforme en martensite lors de la trempe. Elle est principalement liée à la stabilité de l'austénite surfondue de l'acier, ou à la vitesse critique de refroidissement par trempe de l'acier.

Il convient également de souligner que la trempabilité de l'acier doit être distinguée de la profondeur de trempe effective des pièces en acier dans des conditions de trempe spécifiques. La trempabilité de l'acier est une propriété intrinsèque de l'acier. Elle dépend uniquement de facteurs internes et n'a aucun lien avec des facteurs externes. La profondeur de trempabilité effective de l'acier dépend non seulement de sa trempabilité, mais aussi du matériau utilisé. Elle est liée à des facteurs externes tels que le fluide de refroidissement et la taille de la pièce. Par exemple, dans les mêmes conditions d'austénitisation, la trempabilité d'un même acier est identique, mais la profondeur de trempe effective de la trempe à l'eau est supérieure à celle de la trempe à l'huile, et les petites pièces sont plus petites que celles de la trempe à l'huile. La profondeur de trempe effective des grandes pièces est importante. On ne peut donc pas affirmer que la trempe à l'eau offre une trempabilité supérieure à celle de la trempe à l'huile, ni que les petites pièces offrent une trempabilité supérieure à celle des grandes pièces. On peut constater que pour évaluer la trempabilité de l'acier, l'influence de facteurs externes tels que la forme de la pièce, la taille, le milieu de refroidissement, etc. doit être éliminée.

De plus, comme la trempabilité et la trempabilité sont deux concepts différents, l'acier à dureté élevée après trempe n'a pas nécessairement une trempabilité élevée ; et l'acier à faible dureté peut également avoir une trempabilité élevée.

2. Facteurs affectant la trempabilité

La trempabilité de l'acier dépend de la stabilité de l'austénite. Tout facteur permettant d'améliorer la stabilité de l'austénite surfondue, de décaler la courbe C vers la droite et de réduire ainsi la vitesse de refroidissement critique, peut améliorer la trempabilité de l'acier à haute teneur en carbone. La stabilité de l'austénite dépend principalement de sa composition chimique, de sa granulométrie et de son uniformité, qui sont liées à la composition chimique de l'acier et aux conditions de chauffage.

3. Méthode de mesure de la trempabilité

Il existe de nombreuses méthodes pour mesurer la trempabilité de l'acier, les plus couramment utilisées sont la méthode de mesure du diamètre critique et la méthode d'essai de trempabilité finale.

(1) Méthode de mesure du diamètre critique

Après trempe de l'acier dans un milieu spécifique, le diamètre maximal lorsque le noyau est entièrement martensitique ou à 50 % martensitique est appelé diamètre critique, représenté par Dc. La méthode de mesure du diamètre critique consiste à fabriquer une série de tiges rondes de différents diamètres. Après trempe, on mesure la courbe de dureté U répartie le long du diamètre sur chaque section de l'échantillon, afin de trouver la tige présentant une structure semi-martensitique au centre. Le diamètre de la tige ronde est le diamètre critique. Plus le diamètre critique est grand, plus la trempabilité de l'acier est élevée.

(2) Méthode d'essai de trempe finale

La méthode d'essai de trempe terminale utilise une éprouvette trempée terminale de taille standard (Ф25 mm × 100 mm). Après austénitisation, de l'eau est pulvérisée à une extrémité de l'éprouvette sur un équipement spécial pour la refroidir. Après refroidissement, la dureté est mesurée le long de l'axe, à partir de l'extrémité refroidie à l'eau. Méthode d'essai pour la courbe de relation de distance. La méthode d'essai de trempe terminale est l'une des méthodes permettant de déterminer la trempabilité de l'acier. Ses avantages sont sa simplicité d'utilisation et son large champ d'application.

4. Contrainte de trempe, déformation et fissuration

(1) Contrainte interne de la pièce pendant la trempe

Lors du refroidissement rapide de la pièce dans le milieu de trempe, compte tenu de ses dimensions et de son coefficient de conductivité thermique, un gradient de température se produit le long de sa section interne. La température de surface est basse, la température à cœur est élevée, et les températures de surface et à cœur sont élevées. Il existe une différence de température. Lors du refroidissement de la pièce, deux phénomènes physiques se produisent : la dilatation thermique : la baisse de température entraîne un rétrécissement de la longueur de la pièce ; la transformation de l'austénite en martensite, lorsque la température atteint le point de transformation martensitique, augmente le volume spécifique. En raison de la différence de température lors du refroidissement, la dilatation thermique varie selon les zones de la section transversale de la pièce, et des contraintes internes sont générées à différents endroits. Du fait des différences de température au sein de la pièce, il peut également y avoir des zones où la température chute plus rapidement que le point de formation de martensite. Lors de la transformation, le volume se dilate et les pièces soumises à une température élevée restent au-dessus du point et à l'état austénite. Ces différentes pièces génèrent également des contraintes internes dues aux variations de volume spécifiques. Par conséquent, deux types de contraintes internes peuvent être générés lors du processus de trempe et de refroidissement : la contrainte thermique et la contrainte tissulaire.

Selon les caractéristiques temporelles de la contrainte interne, celle-ci peut être divisée en contrainte instantanée et contrainte résiduelle. La contrainte interne générée par la pièce à un moment donné du refroidissement est appelée contrainte instantanée ; après refroidissement, la contrainte restant à l'intérieur de la pièce est appelée contrainte résiduelle.

La contrainte thermique fait référence à la contrainte causée par une dilatation thermique incohérente (ou une contraction à froid) due aux différences de température dans différentes parties de la pièce lorsqu'elle est chauffée (ou refroidie).

Prenons maintenant l'exemple d'un cylindre plein pour illustrer les règles de formation et d'évolution des contraintes internes lors de son refroidissement. Seule la contrainte axiale est abordée ici. Au début du refroidissement, la surface refroidissant rapidement, la température est basse et le retrait important. Tandis que le noyau refroidit, la température est élevée et le retrait est faible. Par conséquent, la surface et l'intérieur sont mutuellement contraints, ce qui entraîne une contrainte de traction en surface, tandis que le noyau est sous pression. À mesure que le refroidissement progresse, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur augmente, et la contrainte interne augmente également en conséquence. Lorsque la contrainte augmente au point de dépasser la limite d'élasticité à cette température, une déformation plastique se produit. L'épaisseur du cœur étant supérieure à celle de la surface, le cœur se contracte toujours axialement en premier. Du fait de la déformation plastique, la contrainte interne n'augmente plus. Après un certain temps de refroidissement, la baisse de la température de surface ralentit progressivement, et son retrait diminue également. À ce stade, le noyau est encore en rétraction ; les contraintes de traction et de compression à la surface diminuent donc progressivement jusqu'à disparaître. Cependant, à mesure que le refroidissement se poursuit, l'humidité de surface diminue et le retrait diminue, voire disparaît. La température du noyau étant encore élevée, celui-ci continue de se rétracter et, finalement, une contrainte de compression se forme à la surface de la pièce, tandis que le noyau subit une contrainte de traction. Cependant, la température étant basse, la déformation plastique est difficile à obtenir ; cette contrainte augmente donc avec le refroidissement. Elle continue d'augmenter et reste finalement à l'intérieur de la pièce sous forme de contrainte résiduelle.

On peut voir que la contrainte thermique pendant le processus de refroidissement provoque initialement l'étirement de la couche superficielle et la compression du noyau, et la contrainte résiduelle restante provoque la compression de la couche superficielle et l'étirement du noyau.

En résumé, la contrainte thermique générée lors du refroidissement par trempe est due à la différence de température transversale pendant le processus de refroidissement. Plus la vitesse de refroidissement et la différence de température transversale sont élevées, plus la contrainte thermique générée est importante. Dans les mêmes conditions de refroidissement, plus la température de chauffage de la pièce est élevée, plus sa taille est importante, plus la conductivité thermique de l'acier est faible, plus la différence de température au sein de la pièce est importante et plus la contrainte thermique est importante. Un refroidissement irrégulier à haute température peut entraîner des déformations. Si la contrainte de traction instantanée générée pendant le refroidissement est supérieure à la résistance à la traction du matériau, des fissures de trempe peuvent apparaître.

La contrainte de transformation de phase fait référence à la contrainte causée par le moment différent de la transformation de phase dans différentes parties de la pièce pendant le processus de traitement thermique, également connue sous le nom de contrainte tissulaire.

Lors de la trempe et du refroidissement rapide, lorsque la couche superficielle est refroidie jusqu'au point Ms, une transformation martensitique se produit et provoque une expansion volumique. Cependant, en raison de l'obstruction du noyau non encore transformé, la couche superficielle génère une contrainte de compression, tandis que le noyau subit une contrainte de traction. Lorsque cette contrainte est suffisamment importante, elle provoque une déformation. Lorsque le noyau est refroidi jusqu'au point Ms, il subit également une transformation martensitique et une expansion volumique. Cependant, en raison des contraintes de la couche superficielle transformée, caractérisée par une faible plasticité et une résistance élevée, sa contrainte résiduelle finale se manifeste par une tension superficielle, et le noyau est sous pression. On constate que le changement et l'état final de la contrainte de transformation de phase sont exactement opposés à la contrainte thermique. De plus, comme la contrainte de changement de phase se produit à basse température et avec une faible plasticité, la déformation est difficile à ce stade, ce qui augmente le risque de fissuration de la pièce.

De nombreux facteurs influencent l'importance de la contrainte de transformation de phase. Plus le refroidissement de l'acier est rapide dans la plage de températures de transformation martensitique, plus la pièce d'acier est grande, plus la conductivité thermique de l'acier est mauvaise, et plus le volume spécifique de martensite est important, plus la contrainte de transformation de phase est importante. Plus elle est importante, plus la contrainte est importante. De plus, la contrainte de transformation de phase est également liée à la composition de l'acier et à sa trempabilité. Par exemple, l'acier fortement allié à haute teneur en carbone augmente le volume spécifique de martensite en raison de sa forte teneur en carbone, ce qui devrait augmenter la contrainte de transformation de phase de l'acier. Cependant, avec l'augmentation de la teneur en carbone, le point Ms diminue et une quantité importante d'austénite résiduelle persiste après trempe. Son expansion volumique diminue et la contrainte résiduelle est faible.

(2) Déformation de la pièce lors de la trempe

Lors de la trempe, il existe deux principaux types de déformation dans la pièce : l'un est le changement de la forme géométrique de la pièce, qui se manifeste par des changements de taille et de forme, souvent appelés déformation de gauchissement, qui est causé par la contrainte de trempe ; l'autre est la déformation volumique. , qui se manifeste par une expansion ou une contraction proportionnelle du volume de la pièce, qui est causée par le changement de volume spécifique lors du changement de phase.

La déformation par gauchissement comprend également la déformation de forme et la déformation par torsion. La déformation par torsion est principalement causée par un mauvais positionnement de la pièce dans le four pendant le chauffage, par un manque de traitement de mise en forme après correction de déformation avant trempe, ou par un refroidissement irrégulier des différentes parties de la pièce lors du refroidissement. Cette déformation peut être analysée et corrigée pour des situations spécifiques. Les paragraphes suivants traitent principalement de la déformation volumique et de la déformation de forme.

1) Causes de la déformation par trempe et ses règles d'évolution

Déformation volumique due à une transformation structurelle. L'état structural de la pièce avant trempe est généralement perlitique, c'est-à-dire une structure mixte de ferrite et de cémentite, et après trempe, une structure martensitique. Les différents volumes spécifiques de ces tissus entraîneront des variations de volume avant et après trempe, entraînant une déformation. Cependant, cette déformation n'entraîne qu'une dilatation et une contraction proportionnelles de la pièce, de sorte qu'elle ne modifie pas sa forme.

De plus, plus la martensite est présente dans la structure après traitement thermique, ou plus sa teneur en carbone est élevée, plus son expansion volumique est importante. Plus la quantité d'austénite résiduelle est importante, moins elle l'est. Par conséquent, la variation de volume peut être contrôlée en contrôlant la teneur relative en martensite et en martensite résiduelle pendant le traitement thermique. Si le contrôle est correct, le volume ne se dilatera ni ne se contractera.

Déformation de forme due à une contrainte thermique. La déformation due à une contrainte thermique se produit dans les zones à haute température où la limite d'élasticité des pièces en acier est faible, la plasticité élevée, la surface refroidit rapidement et la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce est la plus importante. À ce moment, la contrainte thermique instantanée est une contrainte de traction superficielle et une contrainte de compression centrale. Comme la température centrale est élevée à ce moment, la limite d'élasticité est bien inférieure à celle de la surface, ce qui se manifeste par une déformation sous l'action d'une contrainte de compression multidirectionnelle, c'est-à-dire que le cube est sphérique dans le sens de la variation. Il en résulte que le plus grand se rétracte, tandis que le plus petit se dilate. Par exemple, un long cylindre se raccourcit dans le sens de la longueur et se dilate dans le sens du diamètre.

Déformation de forme due à la contrainte tissulaire. La déformation due à la contrainte tissulaire se produit également au début, lorsque la contrainte tissulaire est maximale. À ce moment, la différence de température de la section transversale est importante, la température à cœur est plus élevée, l'état austénitique est encore présent, la plasticité est bonne et la limite d'élasticité est faible. La contrainte tissulaire instantanée est une contrainte de compression superficielle et une contrainte de traction à cœur. Par conséquent, la déformation se manifeste par un allongement du cœur sous l'action d'une contrainte de traction multidirectionnelle. Il en résulte que, sous l'action de la contrainte tissulaire, le côté le plus grand de la pièce s'allonge, tandis que le côté le plus petit se raccourcit. Par exemple, la déformation due à la contrainte tissulaire dans un cylindre long est un allongement en longueur et une réduction de diamètre.

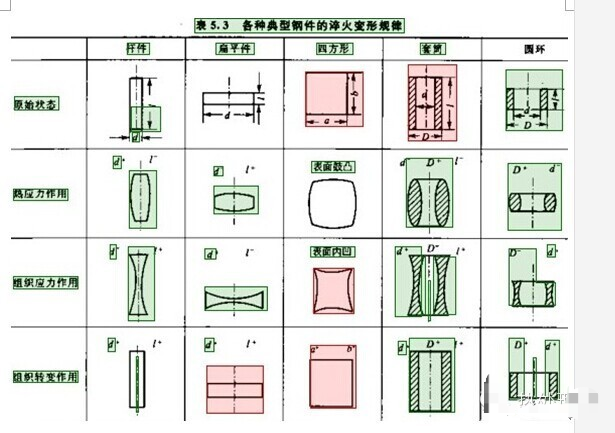

Le tableau 5.3 présente les règles de déformation par trempe de diverses pièces en acier typiques.

2) Facteurs affectant la déformation de trempe

Les facteurs qui affectent la déformation de trempe sont principalement la composition chimique de l'acier, la structure d'origine, la géométrie des pièces et le processus de traitement thermique.

3) Fissures de trempe

Les fissures apparaissent principalement en fin de trempe et de refroidissement, c'est-à-dire après la transformation martensitique ou le refroidissement complet. Une rupture fragile survient lorsque la contrainte de traction dans les pièces dépasse la résistance à la rupture de l'acier. Les fissures sont généralement perpendiculaires à la direction de déformation maximale en traction ; leurs différentes formes dépendent donc principalement de la répartition des contraintes.

Types courants de fissures de trempe : Les fissures longitudinales (axiales) se forment principalement lorsque la contrainte de traction tangentielle dépasse la résistance à la rupture du matériau ; les fissures transversales se forment lorsque la contrainte de traction axiale importante formée sur la surface intérieure de la pièce dépasse la résistance à la rupture du matériau. Fissures ; les fissures en réseau se forment sous l'action d'une contrainte de traction bidimensionnelle sur la surface ; les fissures de pelage se produisent dans une couche durcie très mince, ce qui peut se produire lorsque la contrainte change brusquement et qu'une contrainte de traction excessive agit dans la direction radiale. Type de fissure.

Les fissures longitudinales sont également appelées fissures axiales. Elles apparaissent à la contrainte de traction maximale près de la surface de la pièce et ont une certaine profondeur vers le centre. Leur direction est généralement parallèle à l'axe, mais elle peut également changer en cas de concentration de contraintes dans la pièce ou de défauts structurels internes.

Une fois la pièce complètement trempée, des fissures longitudinales sont susceptibles d'apparaître. Ceci est lié à l'importante contrainte de traction tangentielle à la surface de la pièce trempée. Plus la teneur en carbone de l'acier augmente, plus la formation de fissures longitudinales est fréquente. L'acier à faible teneur en carbone présente un faible volume spécifique de martensite et une forte contrainte thermique. La contrainte résiduelle de compression en surface est importante, ce qui rend sa trempe difficile. Plus la teneur en carbone augmente, plus la contrainte de compression superficielle diminue et plus la contrainte structurelle augmente. Parallèlement, la contrainte de traction maximale se déplace vers la couche superficielle. Par conséquent, l'acier à haute teneur en carbone est sujet aux fissures de trempe longitudinales en cas de surchauffe.

La taille des pièces influence directement l'ampleur et la répartition des contraintes résiduelles, et leur tendance à la fissuration par trempe est également différente. Des fissures longitudinales se forment facilement lors de la trempe dans la plage de sections dangereuses. De plus, le blocage des matières premières en acier est souvent à l'origine de fissures longitudinales. La plupart des pièces en acier étant fabriquées par laminage, les inclusions non métalliques, les carbures, etc., présents dans l'acier se répartissent dans le sens de la déformation, ce qui rend l'acier anisotrope. Par exemple, si l'acier à outils présente une structure en bande, sa résistance à la rupture transversale après trempe est de 30 à 50 % inférieure à sa résistance à la rupture longitudinale. Si des facteurs tels que la présence d'inclusions non métalliques dans l'acier provoquent une concentration de contraintes, même si la contrainte tangentielle est supérieure à la contrainte axiale, des fissures longitudinales se forment facilement dans des conditions de faible contrainte. C'est pourquoi un contrôle strict de la teneur en inclusions non métalliques et en sucres dans l'acier est essentiel pour prévenir les fissures par trempe.

Les caractéristiques de répartition des contraintes internes des fissures transversales et des fissures en arc sont les suivantes : la surface est soumise à une contrainte de compression. Après avoir quitté la surface sur une certaine distance, la contrainte de compression se transforme en une contrainte de traction importante. La fissure apparaît dans la zone de contrainte de traction, puis, lorsque la contrainte interne se propage à la surface de la pièce, elle ne se propage que si elle est redistribuée ou si la fragilité de l'acier augmente.

Les fissures transversales se produisent souvent sur les grandes pièces d'arbre, telles que les rouleaux, les rotors de turbine ou d'autres composants d'arbre. Ces fissures se caractérisent par leur orientation perpendiculaire à l'axe et leur rupture de l'intérieur vers l'extérieur. Elles se forment souvent avant la trempe et sont causées par des contraintes thermiques. Les grandes pièces forgées présentent souvent des défauts métallurgiques tels que des pores, des inclusions, des fissures de forgeage et des points blancs. Ces défauts sont à l'origine de fractures et de ruptures sous l'action de la contrainte de traction axiale. Les fissures en arc sont causées par des contraintes thermiques et sont généralement réparties en arc de cercle aux endroits où la pièce change de forme. Elles se produisent principalement à l'intérieur de la pièce ou à proximité d'arêtes vives, de rainures et de trous, et sont réparties en arc de cercle. Lorsque les pièces en acier à haute teneur en carbone d'un diamètre ou d'une épaisseur de 80 à 100 mm ou plus ne sont pas trempées, la surface présente une contrainte de compression et le centre une contrainte de traction. La contrainte de traction maximale se produit dans la zone de transition entre la couche trempée et la couche non trempée, et des fissures en arc de cercle apparaissent dans ces zones. De plus, le refroidissement des arêtes et des angles vifs est rapide et tous les éléments sont trempés. Lors de la transition vers les pièces fragiles, c'est-à-dire vers la zone non trempée, la zone de contrainte de traction maximale apparaît à cet endroit, ce qui favorise l'apparition de fissures d'arc. Le refroidissement est lent à proximité du trou d'épingle, de la rainure ou du trou central de la pièce, la couche trempée correspondante est fine et la contrainte de traction à proximité de la zone de transition trempée peut facilement provoquer des fissures d'arc.

Les fissures réticulaires, également appelées fissures superficielles, sont des fissures superficielles. Leur profondeur est faible, généralement de l'ordre de 0,01 à 1,5 mm. Leur principale caractéristique est que leur direction arbitraire est indépendante de la forme de la pièce. De nombreuses fissures sont interconnectées pour former un réseau et sont largement réparties. Lorsque la profondeur de la fissure est plus importante, par exemple supérieure à 1 mm, le réseau disparaît et se transforme en fissures orientées aléatoirement ou réparties longitudinalement. Les fissures réticulaires sont liées à l'état de contrainte de traction bidimensionnelle à la surface.

Les pièces en acier à haute teneur en carbone ou en acier cémenté présentant une couche décarburée en surface sont sujettes à la formation de fissures réticulaires lors de la trempe. En effet, la couche superficielle présente une teneur en carbone plus faible et un volume spécifique inférieur à celui de la couche interne de martensite. Lors de la trempe, la couche superficielle de carbure est soumise à une contrainte de traction. Les pièces dont la couche de déphosphoration n'a pas été complètement éliminée lors de l'usinage mécanique formeront également des fissures réticulaires lors de la trempe superficielle à haute fréquence ou à la flamme. Pour éviter ces fissures, la qualité de surface des pièces doit être rigoureusement contrôlée et le soudage par oxydation doit être évité pendant le traitement thermique. De plus, après un certain temps d'utilisation de l'outil de forgeage, les fissures de fatigue thermique qui apparaissent en bandes ou en réseaux dans la cavité, ainsi que les fissures lors du meulage des pièces trempées, sont toutes de ce type.

Les fissures de pelage se produisent dans une zone très étroite de la couche superficielle. Les contraintes de compression agissent dans les directions axiale et tangentielle, tandis que les contraintes de traction se produisent dans la direction radiale. Les fissures sont parallèles à la surface de la pièce. Le pelage de la couche durcie après le refroidissement des pièces par trempe superficielle et cémentation est considéré comme une fissure de ce type. Son apparition est liée à la structure irrégulière de la couche durcie. Par exemple, après refroidissement à vitesse donnée d'un acier allié cémenté, la couche cémentée présente une structure : une couche externe de perlite extrêmement fine et de carbure, une sous-couche de martensite et d'austénite résiduelle, et une couche interne de perlite fine ou de structure perlitique extrêmement fine. Le volume spécifique de formation de la martensite sous-couche étant le plus important, l'expansion volumique entraîne une contrainte de compression sur la couche superficielle dans les directions axiale et tangentielle, une contrainte de traction dans la direction radiale, une mutation de contrainte vers l'intérieur, passant à un état de contrainte de compression, et des fissures de pelage se produisent dans les zones extrêmement fines où les transitions de contrainte sont brutales. Généralement, les fissures se localisent à l'intérieur, parallèlement à la surface, et peuvent, dans les cas graves, provoquer un pelage superficiel. L'accélération ou la réduction de la vitesse de refroidissement des pièces cémentées permet d'obtenir une structure martensitique uniforme ou une structure perlitique ultrafine dans la couche cémentée, ce qui peut prévenir l'apparition de telles fissures. De plus, lors de la trempe superficielle à haute fréquence ou à la flamme, la surface est souvent surchauffée et l'hétérogénéité structurelle le long de la couche durcie peut facilement former de telles fissures superficielles.

Les microfissures se distinguent des quatre fissures mentionnées précédemment par leur origine microcontrainte. Les fissures intergranulaires qui apparaissent après trempe, surchauffe et meulage d'aciers à outils à haute teneur en carbone ou de pièces cémentées, ainsi que les fissures causées par un revenu intempestif des pièces trempées, sont toutes liées à l'existence et à l'expansion ultérieure de microfissures dans l'acier.

Les microfissures doivent être examinées au microscope. Elles apparaissent généralement aux joints de grains d'austénite d'origine ou à la jonction des feuillets de martensite. Certaines fissures pénètrent les feuillets de martensite. Des recherches montrent que les microfissures sont plus fréquentes dans la martensite maclée feuilletée. En effet, les feuillets de martensite maclée entrent en collision lors de leur croissance à grande vitesse, générant des contraintes élevées. Cependant, la martensite maclée elle-même est fragile et ne peut pas produire de déformation plastique. La déformation relâche les contraintes, ce qui provoque facilement des microfissures. Les grains d'austénite sont grossiers et la sensibilité aux microfissures augmente. La présence de microfissures dans l'acier réduit considérablement la résistance et la plasticité des pièces trempées, entraînant ainsi des dommages précoces (fractures).

Pour éviter les microfissures dans les pièces en acier à haute teneur en carbone, des mesures telles que la réduction de la température de trempe, l'obtention d'une structure martensitique fine et la réduction de la teneur en carbone de la martensite peuvent être adoptées. De plus, un revenu opportun après la trempe est une méthode efficace pour réduire les contraintes internes. Des essais ont démontré qu'après un revenu suffisant au-dessus de 200 °C, les carbures précipités au niveau des fissures ont pour effet de « souder » les fissures, ce qui peut réduire considérablement les risques de microfissures.

Ce qui précède présente les causes et les méthodes de prévention des fissures, en fonction de leur répartition. En production réelle, la répartition des fissures varie en fonction de facteurs tels que la qualité de l'acier, la forme de la pièce et les techniques de traitement à chaud et à froid. Parfois, des fissures existent déjà avant le traitement thermique et s'étendent pendant la trempe ; parfois, plusieurs types de fissures peuvent apparaître simultanément sur la même pièce. Dans ce cas, en fonction des caractéristiques morphologiques de la fissure, une analyse macroscopique de la surface de rupture, un examen métallographique et, si nécessaire, une analyse chimique et d'autres méthodes doivent être utilisés pour réaliser une analyse complète, de la qualité du matériau à la structure organisationnelle, en passant par les causes des contraintes dues au traitement thermique, afin d'identifier la fissure. Les principales causes doivent être identifiées et des mesures préventives efficaces doivent être définies.

L'analyse des fractures est une méthode importante pour analyser leurs causes. Toute fracture a un point de départ. Les fissures de trempe naissent généralement du point de convergence des fissures radiales.

Si l'origine de la fissure se situe à la surface de la pièce, cela signifie qu'elle est due à une contrainte de traction excessive. En l'absence de défauts structurels tels que des inclusions, mais en présence de facteurs de concentration de contraintes tels que des marques de couteau importantes, des écailles d'oxyde, des angles vifs de pièces en acier ou des pièces présentant des mutations structurelles, des fissures peuvent apparaître.

Si la fissure provient de l'intérieur de la pièce, elle est liée à des défauts de matériau ou à une contrainte résiduelle interne excessive. La surface de rupture après trempe normale est grise et finement porcelaine. Si elle est gris foncé et rugueuse, elle est due à une surchauffe ou à un épaississement du tissu d'origine.

En règle générale, la section de verre de la fissure de trempe ne doit présenter aucune couleur d'oxydation, ni de décarburation autour de celle-ci. La présence de décarburation ou d'une couleur oxydée autour de la fissure indique que la pièce présentait déjà des fissures avant la trempe, lesquelles s'élargiront sous l'effet des contraintes du traitement thermique. La présence de carbures ségrégués et d'inclusions à proximité des fissures indique que celles-ci sont liées à une forte ségrégation de carbures dans la matière première ou à la présence d'inclusions. Si les fissures n'apparaissent qu'aux angles vifs ou aux zones de déformation de la pièce, sans le phénomène décrit ci-dessus, elles sont dues à une conception structurelle déraisonnable de la pièce, à des mesures de prévention des fissures inadaptées ou à des contraintes de traitement thermique excessives.

De plus, les fissures dans les pièces traitées thermiquement et trempées superficiellement apparaissent principalement près de la couche durcie. Améliorer la structure de la couche durcie et réduire les contraintes dues au traitement thermique sont des moyens importants pour éviter les fissures superficielles.

Date de publication : 22 mai 2024